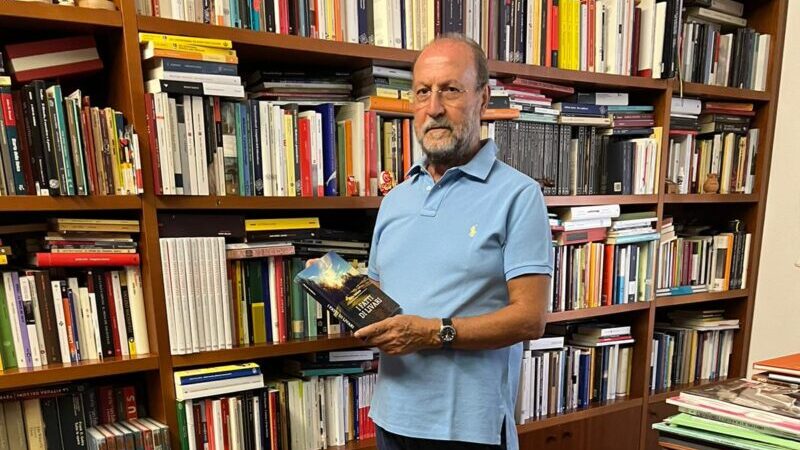

“I fatti di Livari” di Mario Soldano, un viaggio nella memoria e nell’identità

“I fatti di Livari”, esordio come narratore di Mario Soldano, è stato presentato a Moladi, località dove sono ambientate le vicende dei personaggi (martedì 9 agosto). Grande partecipazione della comunità che si è riscoperta protagonista della loro storia. Un intenso sentimento nostalgico si è generato nell’autore e nei suoi compagni e amici con momenti di commozione.

Nel romanzo si racconta lo spaccato storico-antropologico di una comunità tra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando in scena entra la televisione. In questa microstoria locale l’autore genera una corrispondenza con la storia universale attraversata dall’umanità nei secoli.

L’esperienza vissuta a Moladi, piccola frazione nel comune di Rombiolo, la sera del 9 agosto, può essere senz’altro definita come memorabile, sia per la partecipazione e sia per i sentimenti che sono emersi. Il genius loci è stato il romanzo scritto da Mario Soldano, che racconta “I fatti di Livari”. Opera prima con cui l’autore si è voluto “ripresentare” alla comunità in cui affondano le sue origini, per dare voce alla memoria collettiva. Il romanzo è un viaggio che rievoca la storia di questa piccola località dal dopoguerra fino ai primi anni Sessanta, quando entra in scena la televisione. Quel mondo sopravvissuto per diversi millenni, la cultura popolare contadina e la struttura antropologica che aveva retto i rapporti sociali e umani, si trasforma sotto l’inarrestabile e inesorabile maglio del consumismo e della civiltà industriale. Il nuovo strumento mediatico, la televisione, entra con prepotenza nelle case e nella vita privata delle famiglie, cambiando le relazioni, i sentimenti e i comportamenti. I protagonisti e gli episodi narrati sono parte dei ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza di Mario Soldano. Quindi l’autore de “I fatti di Livari” è anche un testimone oculare, un historeo, come si definiva lo storico Erodoto.

Il romanzo (edito nel 2021, già alla seconda edizione), è stato presentato nello spazio dell’oratorio. Ad introdurre il sindaco di Rombiolo Domenico Petrolo, il quale ha messo in luce l’importanza dell’occasione che permette alla comunità di Moladi di riconoscersi nelle storie raccontate da Mario Soldano, con cui ha condiviso l’esperienza della scuola, sia elementare che media. Ha ringraziato la comunità, le associazioni che si sono impegnate nell’organizzazione, a partire da don Antonio Pagnotta, il quale non ha fatto mancare il suo saluto. A focalizzare lo sguardo storico, descrivendo il contesto sociale e antropologico in cui si sono svolti i fatti narrati, il prof. Saverio Di Della (storico) il quale conosce bene la storia di Rombiolo, perché si è occupato in diverse occasioni del territorio come nel saggio storico “Le terre bianche di Rombiolo”. Nel suo excursus lo storico ha ripercorso alcune tradizioni, le condizioni e i ritmi dei lavori che si svolgevano nelle campagne, ma anche i saperi e l’eredità millenaria della civiltà contadina e il contesto della vita sociale delle piccole comunità come quella di Moladi, mettendo in luce le condizioni materiali dei contadini, dei braccianti e degli artigiani che subivano il potere oppressivo della classe dominante, vale a dire i proprietari terrieri. Quello del prof. Di Bella è stato un articolato intervento allargando lo sguardo ai mutamenti storici e umani ma anche mettendo in luce i protagonisti della storia locale, come la figura in particolare “padre Micu” Contartese, storico sindaco comunista di Rombiolo, ma soprattutto militante nelle lotte contadine. Poi si è soffermato sul valore del dialetto e su come nel libro di Mario Soldano ci siano molti passaggi ed espressioni idiomatiche dialettali che rendono ricco il linguaggio e identificano un modo di essere e un sentire comune, corale, come la sapienza popolare testimonia. Una memoria di tanti che hanno vissuto quel periodo che ancora conservano, come dimostra il prezioso contenuto del romanzo di Mario Soldano.

Nel corso della presentazione sono intervenuti Saro Contartese ex compagno alla scuola elementare, che ha rievocato quei momenti recitando un piccolo poema in dialetto, e quello di Michele Contartese, ricordando Moladi in quel periodo storico e i sentimenti personali e collettivi che allora si vivevano.

Intervenendo, l’autore ha ringraziato la comunità di Moladi per l’accoglienza e l’organizzazione della serata e ha confessato la sua intensa e inaspettata commozione nel ritrovare vecchi compagni e nel rivivere l’atmosfera dei luoghi dove è cresciuto, le esperienze dell’infanzia e dell’adolescenza. Lo spirito che ha ispirato Soldano nella scrittura del romanzo è testimoniato nelle parole di Corrado Alvaro, tratta dal brano Memoria e fantasia (1934), che ha voluto leggere per il loro significato emotivo:

“Ognuno di noi vive nel riflesso di quello che fu ragazzo, e avanzando negli anni i ricordi e le impressioni divengono più chiare, escono dai loro nascondigli, il presente si colora del riflesso del passato. La seconda parte della vita nostra la passiamo come in un paese straniero, in esilio; e ogni mutamento cercato che ci debba mutare ci trova sempre estranei ( … ). L’infanzia e l’adolescenza, e gran parte della giovinezza sono l’inventario dell’universo, la riserva dei tempi in cui avrà cessato di parlare la fantasia…”.

A fare da risonanza anche le parole di Vito Teti nel suo ultimo libro La Restanza (2022) “Noi siamo costitutivamente il luogo in cui siamo nati”, che a sua volta, come ha rilevato lo stesso Soldano, sono in risonanza con una riflessione che Leonida Repaci compie in una intervista: “Ma la luce con la quale noi vediamo tutte queste cose in chiave di memoria; quel considerare forma limite ciò che è alle nostre spalle, di cui solo ora afferriamo il segreto perché favola e non più vita.: tutto ciò appartiene al mito individuale che trova nei primi anni della vita, nei primi aspetti delle cose, la sua investitura, la sua capacità di canto…”.

Il ritorno nei luoghi della memoria attraverso la scrittura

La storia di Mario Soldano è quella che hanno vissuto tanti emigranti che hanno lasciato il luogo natio per andare a vivere altrove, soprattutto nelle regioni industrializzate del Nord, alla ricerca di opportunità di lavoro e per riscattare la propria condizione sociale (Soldano risiede a Cologno Monzese, dove è stato anche sindaco per due mandati). L’esigenza di scrivere quindi non è solo di nostalgia nel suo significato etimologico (desiderio struggente del ritorno nei luoghi natii), ma si tratta di un fatto esistenziale più profondo che ha a che fare con l’identità e la memoria autobiografica e antropologica nel rapporto che si genera con i luoghi, in un frangente storico dove la trasformazione operata con l’utilizzo sempre più sistematico della tecnica e della tecnologia, cancella le impronte umane e le memorie che identificano e formano la coscienza e il linguaggio emotivo di ogni individuo. Il ritorno a quegli anni della sua infanzia e adolescenza per Soldano ha significato il recupero, non solo della memoria, ma anche di un patrimonio di sentimenti e di affetti che altrimenti rischiavano di perdersi nel vortice di un tempo sempre più meccanico, anonimo e indistinto; ed in questo processo l’uomo si ritrova ad essere un ingranaggio, un prodotto, una merce, complice inconsapevole del proprio mercimonio.

Soldano ha avuto l’abilità narrativa di dare voce e luce ad un mondo ormai perduto: da una parte la ricostruzione meticolosa dell’ambiente umano e del contesto sociale, dall’altro la capacità di intrecciare delle storie e di far venire fuori i sentimenti, le passioni, le emozioni che vivono le persone. Il vero storico e il vero poetico, secondo la famosa classificazione di Alessandro Manzoni, a proposito del suo romanzo I promessi sposi. In questo caso è stato lo sguardo onnisciente di Mario Soldano ad aver osservato i suoi personaggi e avergli dato una nuova vita.

Il testo si presta a diverse letture: può essere considerato un romanzo di ambientazione storico-realistico, ma anche da leggersi come saggio antropologico. A fare da leitmotiv, la relazione tra Isabella (Sabellina) e Fofò: lei figlia di una famiglia appartenente a quella aristocrazia agraria ormai al tramonto, ma ancora prigioniera di se stessa; lui un adolescente appartenente invece ad una famiglia borghese. A questa vicenda si intrecciano altre storie come tanti anelli. Dentro il tessuto narrativo si trova una descrizione puntuale di ambienti e paesaggi, capace di restituirci la vita di quella comunità. Sotto il profilo linguistico Soldano ha istituito un impasto ben lavorato tra lingua e dialetto, che riveste una funzione non solo di carattere espressivo (la lingua materna), ma diventa corpo con l’intero impianto narrativo e quindi assume un valore estetico.

Nella microstoria si irradia la storia universale dell’umanità

Dalla microstoria narrata ne “I fatti di Livari” si staglia la grande storia, una storia universale che si irradia come una luce profonda che illumina l’orizzonte. Ci sono dei riferimenti reali della località: da Vibo Valentia che nella memoria collettiva ancora era Monteleone, alle terre bianche di Rombiolo, alla spiaggia di Nicotera, al borgo di Motta Filocastro, con la descrizione geografica e paesaggistica del territorio. I personaggi sono espressione di un mondo secolare sia per i sentimenti di cui sono portatori, ma anche per quello che rappresentano simbolicamente nella memoria collettiva, per la coralità che l’autore fa lievitare richiamando la saggezza popolare. Soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni determinate dalla mutazione antropologica e omologazione culturale. Queste sono chiavi interpretative osservate già a partire dai primi anni Cinquanta, in cui il cambiamento dei luoghi inizia nella sua dirompente azione, senza che le persone siano state consapevoli di quello che stava accadendo ai loro corpi e ai loro comportamenti:

“Piccole cose all’apparenza, ma che gettano i semi di un cambiamento profondo, all’inizio impercettibile. Perché le cose cambiano e ci cambiano senza che ce ne accorgiamo. E la ragione del cambiamento spesso ci sfugge, ci scivola dagli occhi come un paesaggio dal finestrino di un treno in corsa: quando ci voltiamo per riprenderlo con lo sguardo è già passato, inghiottito dalla velocità e dalla lontananza”.

All’epoca ancora dominava il sentimento corale della comunità ed era pulsante il cuore della civiltà contadina tanto cara a Pier Paolo Pasolini che ha avuto l’illuminante profezia di osservare e codificare nei primi anni Settanta la “mutazione antropologica” e il “genocidio cultuale” negli Scritti Corsari e in Lettere luterane, operato dalla forza inarrestabile del consumismo che avrebbe annientato la grande memoria di cui era erede il mondo contadino e che affondava nella cultura classica della Magnagrecia:

“Quando il mondo classico sarà esaurito, quando non ci saranno più le lucciole, le api, le farfalle, quando l’industria avrà reso inarrestabile il ciclo della produzione, allora la nostra storia sarà finita” (Pier Paolo Pasolini, brano tratto dal film-documentario “La rabbia” 1963).

Il romanzo è impregnato di questa memoria archeologica e sentimentale: sia nel senso che è costante il richiamo alla civiltà classica e magnogreca, sia attraverso un lavoro etimologico di scavo maieutico di alcune parole dialettali, e sia per le diverse citazioni colte e dotte presenti nel testo che riescono a dare una risonanza universale alle vicende locali dei protagonisti. I richiami filosofici, artistici, letterari, religiosi e spirituali scorrono nelle pieghe del racconto attraverso un tecnica narrativa aperta alle digressioni che proiettano le vicende dei personaggi in un tempo psicologico ed evocativo, quindi fuori dalla cronologia degli eventi. Questo permette all’autore di riflettere e di far riflettere sull’identità della storia sia biografica che esistenziale dell’uomo. E compie questo viaggio nella memoria per ritrovare la propria storia, come avviene ne la Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust.

In questo intreccio l’autore riflette alcune questioni fondamentali che sono state affrontate da filosofi, letterati e scienziati, a partire dai presocratici e dallo stesso padre della filosofia antropologica occidentale, Socrate. Infatti ci sono richiami al concetto del divenire di Eraclito, al paradosso di Zenone smontato da Diogene di Sinope con il suo “solvitur ambulando”; a quello del “clinamen” della filosofia epicurea, con il racconto di Lucrezio nel suo magistrale poema De rerum natura; alle Metamorfosi di Ovidio, alle Etimologie di Sant’Isidoro, alla filosofia di Telesio, alle Affinità elettive di Goethe; e poi la luna di Leopardi, Nietzsche, l’opra d’arte totale di Wagner, il poeta Eliot e alla sua De West Land (La terra desolata), la psicoanalisi di Freud, il grande poeta argentino Borges e altri personaggi noti. Sono esempi di come la struttura del romanzo abbia assunto un respiro molto ampio e come una microstoria possa diventare storia universale dell’uomo, quando si ha uno sguardo che contempla la grande storia dell’umanità e soprattutto si hanno delle conoscenze che si aprono come un vasto orizzonte sulla cultura e sulla civiltà di cui siamo eredi e partecipi.

Elogio della particella elementare e temporale verzu… un diversa via “verso” il tempo

I fatti di Livari è soprattutto, come già rilevato , un romanzo sull’identità e sulla memoria, snodi cruciali dell’esistenza umana e della visione del mondo proprio alla luce di quello che sta succedendo sotto i nostri occhi, attraverso le chiavi di lettura di ogni storia contemporanea: nei segni, nei fenomeni e nelle testimonianze del presente possiamo riconoscere il disegno occulto o manifesto della storia recente o remota. Un esempio emblematico è il concetto del tempo affrontato in modo originale e dà il segno o la spia dello stile del romanzo, attraverso un processo di riflessione induttivo. Tutto parte dall’interpretazione del termine dialettale verzu. L’episodio narrato è un appuntamento tra Peppinu e uno dei protagonisti, il barone don Michelino Curriolò (padre di Sabellina) al quale aveva detto che sarebbe arrivato “verzu le dieci”. Peppinu arriva invece alle 11 tutto tranquillo e serafico; di fronte a questo atteggiamento il barone ha iniziato ad inveire per il ritardo. E Peppinu, senza alcun timore, gli rispose che non è vero che sia arrivato “tardu”: “E quando mai… ch’eramu rimasti daccordu pe verzu i deci…!”. L’analisi compiuta dall’autore presuppone un trattato sulla concezione del tempo e sul rapporto che i calabresi hanno costruito con il tempo. In questa particella elementare grammaticale “verzu” si richiama il principio di indeterminazione della Fisica dei Quanti, non solo la teoria della relatività di Einstein:

“In quel “verzu” è nascosto il mistero del tempo, o meglio della concezione che del tempo hanno i calabresi in genere e i livaroti in particolare. Perché se è vero, com’è vero, che, riprendendo il concetto di cronotopo di Minkowski, Einstein ha espresso il principio che un evento spazio-temporale, ovvero ciò che accade nel tempo e nello spazio, è definibile da quattro coordinate (le tre coordinate spaziali più la coordinata del tempo), questo principio, come tanti altri principi, in Calabria perde di validità, per carenza o indefinibilità della coordinata tempo (…). È significativo come in questa divergenza di opinioni tra ‘u cinanca e il barone, piccola cosa in apparenza, si nasconda in realtà lo scontro, abbastanza comune nei periodi di transizione, tra due concezioni del mondo in conflitto tra di loro. Quella di Peppinu fondata sul tempo lento, sulla lentezza come stile di vita. Quella lentezza che fa assaporare le cose e non le brucia nel fuoco di paglia dell’istante. Il tempo delle stagioni e quello imprevedibile della natura che gira in tondo nei suoi cicli sempre uguali e sempre diversi e non crede nella velocità che ruba il senso, ossia l’unità delle cose del mondo. Un tempo approssimativo, scandito dal suono delle campane della chiesa, che non ti inchioda con i minuti nella bara della precisione e della puntualità, da cui non puoi risorgere come Lazzaro, se non scattando come il cucù all’ordine dell’orologio. E la concezione del barone, basata invece sul tempo dell’orologio, di chi capitalizza, da buon mercante per cui il tempo è danaro, il tempo come moneta corrente, e fa dell’esattezza e della precisione i binari sui quali far scorrere la prevedibilità dell’accadere delle cose, per trarne profitto e potere” (pp. 203-204).

L’autore con il suo sguardo onnisciente apre una digressione sulla opposta concezione del tempo che i due protagonisti rappresentano: il barone quella tipica del capitalismo per cui il tempo è denaro; quella di Peppinu invece del mondo contadino e di una struttura dei rapporti che non ha a che fare con il tempo cronologico, ma con un tempo interiore, psicologico, quindi con un tempo lento in cui c’è spazio per un rapporto dettato da altri ritmi, quelli della natura, in cui “l’uomo è misura di tutte le cose” (Protagora). Si percepisce che Mario Soldano, attraverso questa analisi, implicitamente e sentimentalmente si riconosce nella visione di Peppinu. Infatti nel suo intervento durante la presentazione, a tal proposito, ha formulato la cosiddetta teoria del “pressappoco” su cui si è basata la civiltà contadina dei tanti “livaroti”, fino a quando non è stata soppiantata dal sistema capitalistico, in cui tutto deve essere tenuto sotto controllo come nei processi industriali, e l’uomo diventa un ingranaggio del sistema orientato alla produzione e al profitto.

“Lo stile è l’uomo”, Le style est l’homme même, affermava il conte George-Luis Leclerc de Buffon (1707-1788), Da un elemento minimo nella tessitura sintattica e idiomatica dialettale come la preposizione verzu, si apre la questione fondamentale dell’esistenza umana, vale a dire il rapporto con il tempo, attraversando la riflessione filosofica ed esistenziale a partire da Eraclito con la filosofia del divenire, approdando a Bergson, alla riflessione sul tempo della durata psicologica che si coniuga con il principio di indeterminazione della Fisica dei Quanti, passando attraverso Sant’Agostino e rievocando i tre fondamentali concetti del tempo della cultura ellenica, incarnati da Kronos, Kairos e Aion. Un passaggio che possiamo apprezzare accostando la definizione del tempo con quella della bellezza:

“Per secoli filosofi, scienziati e poeti si sono chiesti cos’è la bellezza, e, come per il tempo Sant’Agostino, non hanno saputo trovare parole per definirla. Perché la bellezza sfugge ad ogni trappola delle parole, non si lascia imprigionare da un fiato di voce, ma vive libera e senza padroni nello sguardo di chi sa coglierla” (pag. 105).

Ma i riferimenti culturali sono tanti, disseminati come fiaccole che illuminano il campo visivo e narrativo. L’autore si riserva un suo spazio e un suo tempo per poter riflettere ed elevare culturalmente e spiritualmente il destino dei suoi personaggi e proiettare uno sguardo profondo ad una storia apparentemente semplice, fatta di aspetti elementari della vita ma attraversati da una visione in cui l’esperienza e la conoscenza dell’autore ha potuto lievitare la loro pasta umana. L’intera struttura narrativa è giocata su questi elementi antropologici, storici ed esistenziali che riverberano significati e valori arcani, remoti, come quelli che trasferiscono gli archetipi.

Don Chisciotte e Amleto sono ancora tra di noi, compagni inattesi e indesiderati

L’altra grande direttrice del romanzo è la trasformazione di un mondo che era sopravvissuto per secoli: da una parte le strutture di un società feudale, con i “gnuri”, la vecchia nobiltà, prigioniera di se stessa, che il modello borghese stava spazzando via in modo inesorabile; dall’altra i servi, la plebe rurale, che non aveva alcun potere tranne quello di subire e di essere rasseganti al fatalismo. Gli anni Cinquanta e Sessanta sono cruciali nella svolta sociale, antropologica e politica. In particolare sul territorio del Vibonese, come quello di Rombiolo, queste arcaiche strutture ancora sopravvivevano. Nel romanzo si racconta il passaggio che porta alla loro definitiva decadenza. La struttura feudale dei privilegi e del dominio della classe nobiliare oppone le ultime resistenze come una sorta di residuo bellico che non è più in grado di esplodere, usurato dal tempo e dagli accadimenti storici. Possiamo creare una corrispondenza analogica con la visione esistenziale del personaggio creato da Cervantes, don Chisciotte della Mancia, che crede ancora negli antichi valori della cavalleria. In fondo l’attuale società postmoderna non è altro che la proiezione deformata, grottesca e drammatica di personaggi che contrassegnano la fine di un’epoca, quella umanistico-rinascimentale, a cavallo tra Cinquecento e Seicento, come appunto la creatura surreale di Cervantes che si muove tra sogno e follia, tra realtà e utopia. L’altro straordinario polo che proietta ancora la sua sinistra visione, è Amleto, l’antieroe shakespeariano conteso tra essere e non essere, che rappresenta simbolicamente la perdita di ogni centralità antropologica e ordine morale, simbolico, esistenziale e umano, vittima della follia e del caso. Amleto infatti codifica la fine di ogni possibile identità se non quella spietata imposta dal potere del Principe concepito da Machiavelli, senza alcun ordine morale, ma teso esclusivamente alla conquista del potere per il potere, capace quindi di compiere ogni genere di nefandezza e spietatezza, come avviene con l’attuale modello neocapitalista globalista, che sta annientando i valori etici e umani, ed eroso le impronte che imprimono nella memoria i tratti identitari di un luogo o di una storia, generando i “non luoghi”, il nichilismo e la totale indifferenza umana (non a caso siamo entrati nell’età del transumanesimo, grazie al potere sovrumano e immane della tecnologia).

Dentro e dietro questi due poli esistenziali che si profilano nel Seicento come fantasmi o spettri che hanno inquietato e inquietano l’inconscio dell’uomo moderno e contemporaneo, rappresentati da Don Chisciotte e Amleto, il nuovo polo magnetico che si è profilato all’orizzonte nel passaggio tra Cinquecento e Seicento, è il nascente capitalismo che ha avuto il potere di annientare qualsiasi resistenza, mettendo in primo piano, accanto al delirio di onnipotenza del Principe, il nuovo dio, il profitto: la nuova divinità da adorare. Questo disegno si è attuato attraverso la distruzione delle civiltà precolombiane, lo sfruttamento delle risorse naturali e il processo di colonizzazione che tuttora abbiamo sotto i nostri occhi ormai accecati dalla rincorsa sfrenata e spietata all’individualismo e al materialismo (civiltà dei consumi), con cui il neocapitalismo muta le sue sembianze, seduce e narcotizza le coscienze (adesso in quelle di una plutocrazia oligarchica globalista mascherata da finto progresso e falsi valori democratici, ma che in realtà impone il pensiero unico totalitario, con il controllo plurale dei media, strumento di propaganda, di assuefazione, di persuasione e di mistificazione nelle mani di pochi soggetti, grazie alla tecnocrazia). D’altronde lo aveva già prefigurato Pier Paolo Pasolini con gli Scritti corsari parlando di vero potere fascista (l’età dei consumi) e quindi di compimento del totalitarismo, rispetto ad un fascismo esteriore nel Ventennio: il regime di Mussolini era una parata, una sorta di mascherata che non aveva toccato l’anima; invece il consumismo ammantato di retorica antifascista, ha avuto il potere di penetrare in fondo all’anima e non ha più bisogno di imporre esteriormente il dominio, in quanto controlla in profondità le coscienze, i pensieri, i sentimenti e i comportamenti. Quindi attraverso la pluralità fintamente democratica dei media e delle istituzioni, i nuovi poteri totalitari veicolano un identico messaggio in modo plurale producendo così l’omologazione, in cui si cancella l’identità delle culture e degli uomini: tutti devono pensare allo stesso modo, devono consumare gli stessi prodotti imposti dalla propaganda e la società assume gli stessi modelli di comportamento attraverso le etichettature (con il codice qr code); ma se ti ribelli o sei disubbidiente e la pensi in modo diverso dalla narrazione dominante e non ti allinei ai protocolli, vieni emarginato, considerato un don Chisciotte, un folle sognatore destinato ad essere escluso, emarginato, discriminato, come accade nel mito della Caverna che Platone racconta ne “la Repubblica”. E così la verità diventa menzogna e la menzogna verità (la mistificazione e la mitizzazione che operano i media, con l’adorazione dei nuovi dei, confezionati con l’arte dell’inganno e della falsificazione, è smisurata ormai). Ecco il gioco perverso, occulto e oscuro a cui è stata sottoposta la società postmoderna presa nella morsa della tecnocrazia: i mass media controllati da un ristretto gruppo di potere economico e finanziario che impone la cosiddetta “agenda setting”. In questo teatro delle maschere, delle marionette e dell’assurdo gli “utenti-spettatori-burattini” non potranno mai controllare chi li controlla e la piramide della sovranità popolare si è nuovamente capovolta: il popolo non può far altro che eseguire gli ordini del nuovo potere assoluto che è stato trasferito nelle mani anonime degli algoritmi. Eppure molti tra grandi intellettuali che occupano gli spazi mediatici o vip della cosiddetta cultura radical chic o del polically correct ma eticamente corrotti, narrano che siamo in democrazia. Forse dovrebbero rileggersi, tanto per fare degli esempi, ai già citati Scritti corsari e Lettere luterane di Pasolini, anche L’uomo è antiquato (1956) e Noi figli di Eichmann (1964) di Gunther Anders, e andando indietro nel tempo 1984 di George Orwell (1949), Il mondo nuovo (1932) di Aldous Huxley, e ancora prima La democrazia in America (1830-45) di Alexis de Tocqueville e di Francesco Bacone lo scritto Magnalia naturae (1627) appendice a La nuova Atlantide dove è prefigurato il transumanesimo. Si può ancora parlare di processi democratici quando si è venuta a creare una ristrettissima oligarchia plutocratica sovranazionale (élite) che ha in mano un immenso impero universale economico-finanziario e anche religioso coniugando così il potere temporale con quello spirituale, che con un clic può decidere la catastrofe economica e finanziaria di interi stati facendo massacrare gli esseri umani fomentando guerre per produrre profitti con le armi? E poi non si può non osservare che il cosiddetto “popolo” sia stato espropriato della sua sovranità e dei suoi fondamentali diritti costituzionali, attraverso il potere incontrollabile che i plutocrati e tecnocrati hanno nel dominare ogni settore della società, nell’orientare e manipolare l’opinione pubblica, comprese le istituzioni con i soliti stratagemmi dei governi tecnici e delle emergenze, che guarda caso sono sempre espressione dei soliti imperi finanziari, generando una crescente e allarmante povertà materiale e spirituale, quindi un’ampia fascia della popolazione si trova a sopravvivere senza una consapevolezza culturale né politica.

Amor omnia vincit: il potere dirompente della natura umana non omologata

Il messaggio che emerge nel romanzo di Mario Soldano è legato alla riscoperta di un mondo che ancora conservava il sentimento corale della collettività, dove il racconto “analogico” (rispetto a quello frammentato a cui ci costringe il digitale), è ancora possibile attraverso la memoria legata alla esperienza umana di una comunità che lotta per sopravvivere, ma che è artefice degli strumenti e dei prodotti che utilizza nella vita quotidiana e nei lavori. Significativa la storia che fa da arteria al respiro del romanzo, una storia tra una donna adulta, vittima della repressione imposta dalla convenzioni sociali, e un adolescente libero da ogni retaggio. Questa relazione mette in crisi un mondo basato su una mentalità arcaica infestata dai pregiudizi e dalle convenzioni in cui bisogna salvare le apparenze. Ci racconta ancora che il sentimento d’amore riesce a rompere qualsiasi barriera sociale, e per riprendere la locuzione latina di Virgilio, Amor omnia vincit, l’amore vince tutto. È la forza della natura, che viene descritta ed evocata nella struggente bellezza dei paesaggi non ancora devastati dalla cementificazione e dalla furia devastatrice che si generato soprattutto in questi ultimi cinquant’anni, con il violento ingresso del consumismo, nel rapporto uomo-ambiente. A fare da sfondo il canto millenario degli ulivi e la voce della loro anima segreta e la suggestiva immagine dei campi di grano che ondeggiano creando sfumature cromatiche che seducono la visione. Sullo sfondo il lavoro collettivo dei contadini nella mietitura. La storia d’amore tra Sabellina e Fofò, viene incastonata in una sorta di idillio pastorale e la natura, il paesaggio, le stagioni, fanno da scenario alla vittoria dei sensi e dei sentimenti, di fronte ad una società artefatta che reprime la propria natura.

Sono molteplici quindi le letture di questo romanzo. Presenta una ricchezza espressiva, linguistica, oltre alla varietà delle storie che sono state intessute. Si può identificare il desiderio da parte dell’autore, in un momento storico in cui ogni identità culturale, biografica e biologica, è messa in pericolo dall’artificio della tecnica che domina i fili dell’esistenza, di riscoprire un mondo che è stato annientato ma che è fondamentale per le future generazioni conoscere, se non vogliono sparire nel caos informatico della rete in cui tutto è identico e soprattutto è incontrollabile, e l’uomo non è più misura di se stesso, ma un app funzionale al sistema, ai processi invisibili e inimmaginabili che stanno annientando l’umanità. Anche un grande scrittore della seconda metà del Novecento, Giuseppe Berto, nato in Veneto ma che ha eletto Capo Vaticano patria spirituale, cinquant’anni fa ha concepito un excursus illuminante sul destino della Calabria che aveva ricevuto una immensa eredità, la civiltà contadina. Partendo da una canzone popolare che le donne cantavano andando a lavorare nei campi, “Signuri chi a lu poviru fa dunu di la ricchezza di la puvirtati” estrae l’espressione “La ricchezza della povertà” (che dà il titolo del lungo articolo) in cui denuncia l’assurdo comportamento dei calabresi, dominati dal complesso di inferiorità, che rincorrendo il miraggio del falso progresso, rappresentato dal materialismo e dai mistificati modelli borghesi, hanno distrutto l’incommensurabile patrimonio della tradizione contadina, oltraggiando la sacralità del lavoro con cui gli antenati avevano sacrificato la loro esistenza. C’è un passaggio emblematico, che alla luce di quanto sta succedendo, è stato profetico:

“La conoscenza dell’alfabeto se non diventa cultura dà forza all’ignoranza e la disponibilità di mezzi rende più potente il disonesto, il furbo. Protagonista di questo disastro è stata una pseudo borghesia avida, profittatrice, attivissima e naturalmente incolta anche perché priva di radici borghesi. Ora la civiltà contadina era sì miseria, denutrizione, malattie, analfabetismo, esuberanza sia di nascite che di morti (premature), ma era anche grandissima onestà e nobiltà dell’animo popolare, quasi una sacralità che la gente povera esprimeva nel parlare, nel gestire, nel coltivare un campo, nel costruire un muro o una casa. I risultati di quella civiltà, sia nel fare che nel preservare, erano arrivati fino a noi: un patrimonio proprio come capitale, la povertà degli antenati finalmente diventata ricchezza per i posteri, preziosa materia prima, in quantità incredibile, in una terra che di materie prima scarseggia. I calabresi si sono messi con grande energia e determinazione a distruggerla. In questo sono infaticabili e, a modo loro, geniali”.